ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Век млекопитающих

Эра, в которой мы живем, называется кайнозойской. В эту эру, длящуюся около 60 миллионов лет, происходило формирование основных черт современного рельефа земной поверхности, бурно развились высшие представители органического мира - цветковые растения, насекомые, костистые рыбы, птицы и млекопитающие, - появилось высшее разумное существо - человек.

Происходило энергичное поднятие больших участков материков, формировались высочайшие горы Земли, исчезали или уменьшались в размерах, огромные внутриконтинентальные водоемы: океан Тетис окончательно распалея на ряд морей (Средиземное, Черное, Каспийское и др.) - Возникали горы Кавказа, Средней Азии, Альпы, исчезло Тургайское море - залив вдоль восточного склона Урала и Западного Казахстана - и др. Усиливается кон-тинентальность климата, и происходит быстрая смена растительных покровов.

Кайнозойская эра подразделяется на два периода: длительный третичный и очень короткий четвертичный, или антропоген (период развития человека и человеческого общества). Третичный период значительно больше четвертичного. Поэтому его иногда делят на две части: более древнюю - палеоген - и более позднюю - неоген. Деление третичного и четвертичного периода на эпохи и продолжительность каждой из них даны в таблице (стр. 39).

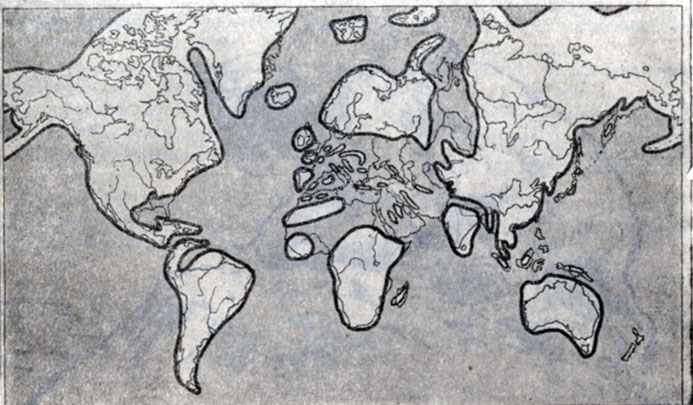

Распределение суши и океанов в начале кайнозойской эры

Промежуток времени - конец мелового периода и начало кайнозойской эры - исследован довольно плохо. Нам неизвестно пока, как произошла тогда смена древних растений и животных более молодыми. Это время, вероятно, было довольно продолжительным, полным волнующих событий в истории жизни. Однако многие архивы этой истории еще не обнаружены, а другие погибли.

Произошла довольно резкая смена форм жизни. Навсегда исчезли ящеры - владыки суши, морей и воздуха, - леса из саговых пальм и множество других животных и растений.

Жизнь в океанах и морях изменялась значительно меньше чем на суше, и по составу организмов третичные моря были близки к современным. Вместо мезозойских аммонитов и белемнитов появились пластинчатожаберные и двустворчатые моллюски. Многие из них широко распространились в пресных и солоноватых водах. Моря были населены множеством фораминифер, образующих глубоководные илы. В палеогене также жили многочисленные гигантские донные фораминиферы - нуммулиты. Шестилучевые кораллы (мадрепора и др.) вместе с восьмилучевыми кораллами, водорослями литотамниями, гидроидными полипами, мшанками образовывали и сейчас образуют в теплых морях рифы. Многочисленны были ракообразные иглокожие. Среди рыб преобладали близкие к современным костистые и акуловые.

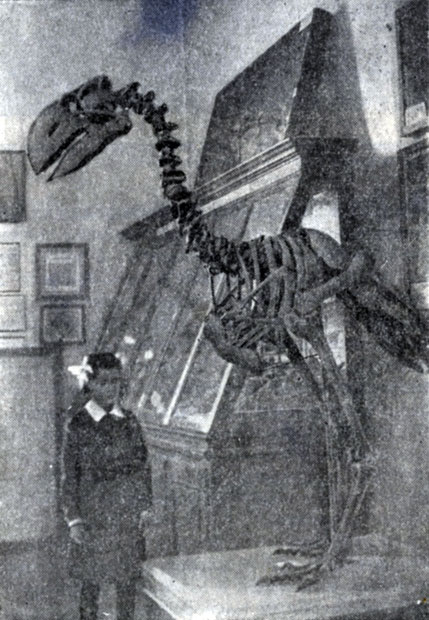

Древняя гигантская хищная птица диатрима

Наземная растительность и млекопитающие палеогена еще мало были похожи на современных. По-видимому, были лишь две флористические провинции - тропическая и подтропическая (теплоумеренная). Тропическая растительность была широко распространена в Европе, Азии, Северной Америке. В средней и южной Европе, например в СССР в южной части Русской равнины, наряду с реликтами мезозоя - пальмами, араукариями - росли вечнозеленые лавры, магнолии, болотные кипарисы, каштаны, бамбуки, бананы, эвкалипты. Росли также липы, ивы, ольха, тополь, клен, кустарниковые - бересклет, туя, мирта, - а в более влажных местах разнообразные папоротники и мхи. В Гренландии росли кипарисы, магнолии, вязы, клены, виноград. На юге Европы водились крокодилы и большие водяные змеи, тропические ящерицы. По берегам рек росли пальмовые леса, летали птицы с заостренными, как пила, клювами. Севернее преобладали деревья с опадающей листвой и хвойные. Весьма характерной особенностью палеогена в отличие от би-лее поздних эпох является незначительность трав, в частности злаков.

Мир наземных позвоночных резко отличался от мезозойского. В кайнозое млекопитающие быстро заняли господствующее положение, приспособившись к различным условиям суши, к жизни в воздушной и водной среде, и как бы заменили мезозойских пресмыкающихся, из которых сохранились только крокодилы, черепахи, ящерицы, змеи. Вначале преобладали группы, свойственные еще мезозою, - многобугорчатые, сумчатые, примитивные планцентарные, представленные насекомоядными, - такие, как кроты, ежи и др. По-видимому, в меловой период насекомоядные дали начало другим отрядам млекопитающих. В палеогене появились возникшие от насекомоядных примитивные хищники креодонты, одна из групп которых впоследствии стала родоначальницей настоящих хищных, древние копытные - кондиляртры, предки более поздних копытных, а также приматы, грызуны, рукокрылые. Млекопитающие эоценовой и олигоценовой эпох, весьма разнообразные по величине, строению и приспособлению к различным условиям существования, найдены во многих местах Азии, Европы, Северной Америки. Многие из них, однако, еще сочетали особенности, свойственные представителям различных отрядов или семейств. Например, креодонты имели признаки хищных, насекомоядных и даже сумчатых. У них были крупные череп и зубы, небольшой мозг и слабые ноги. Большинство их вымерло, но группа, которая выжила и дала начало новейшим хищникам, отличалась небольшими размерами своих представителей с более крупным мозгом, эффективными режущими зубами и относительно слабыми ногами. От нескольких ветвей первичных копытных - кондиляртр - возникли дожившие до наших дней непарнокопытные, парнокопытные, хоботные. Появились разнообразные копытные, нередко причудливого строения и гигантских размеров - громадные рогатые бронтотерии, диноцераты, безрогие носороги. Носорог индрикотерий, выкопанный из оли-гоценовых отложений Казахстана, достигал 5 метров в высоту и был самым крупным наземным млекопитающим.

Древние копытные млекопитающие фенакоды (из кондиляртр)

Обширные пространства Азии, когда жили индрикотерий, были покрыты тенистыми смешанными лесами из громадных буков, грецкого ореха, ликвидамбров, секвой. Эти леса чередовались с болотистыми зарослями и лесостепями. Климат был теплый и влажный. В зарослях и на болотах обитали крупные свинообразные - антракотерии, маленькие безрогие оленьки - предки оленей, жираф, антилоп и быков. В лесах и лесостепях жили когтепалые копытные халикотерии, паслись легкие мелкие носороги и бродили индрикотерии, поедая листву и молодые побеги деревьев и кустарников.

Млекопитающие заняли не только поверхность суши, но лазали по деревьям (древние приматы), летали по воздуху (летучие мыши), плавали в морях (древние киты). Они вместе с птицами полностью "заменили" мезозойских пресмыкающихся - динозавров, ихтиозавров, плезиозавров, птерозавров. Наступил расцвет "века млекопитающих".

Следует отметить, что в Австралии и Южной Америке, рано отделившихся от других материков, млекопитающие сохранили облик древних мезозойских предков и развивались там по-другому. В Австралии существовали лишь сумчатые и однопроходные, в Южной Америке - сумчатые, неполнозубые, ленивцы и различные южные копытные - нотоунгуляты и другие.

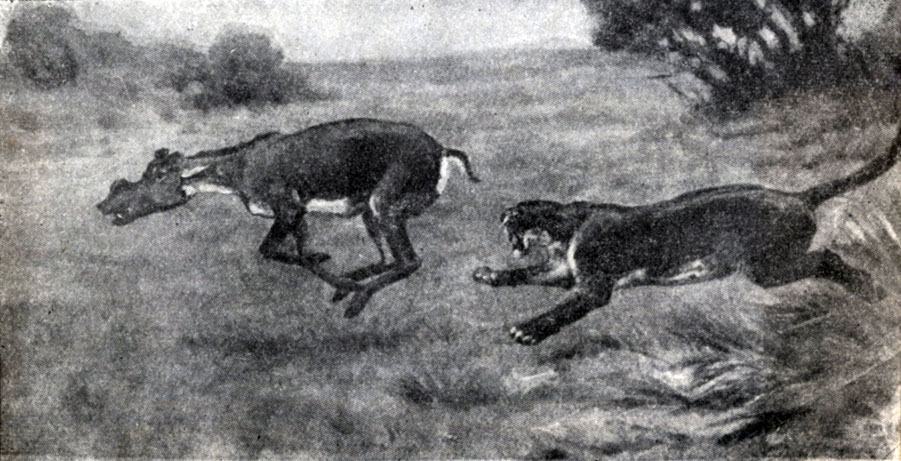

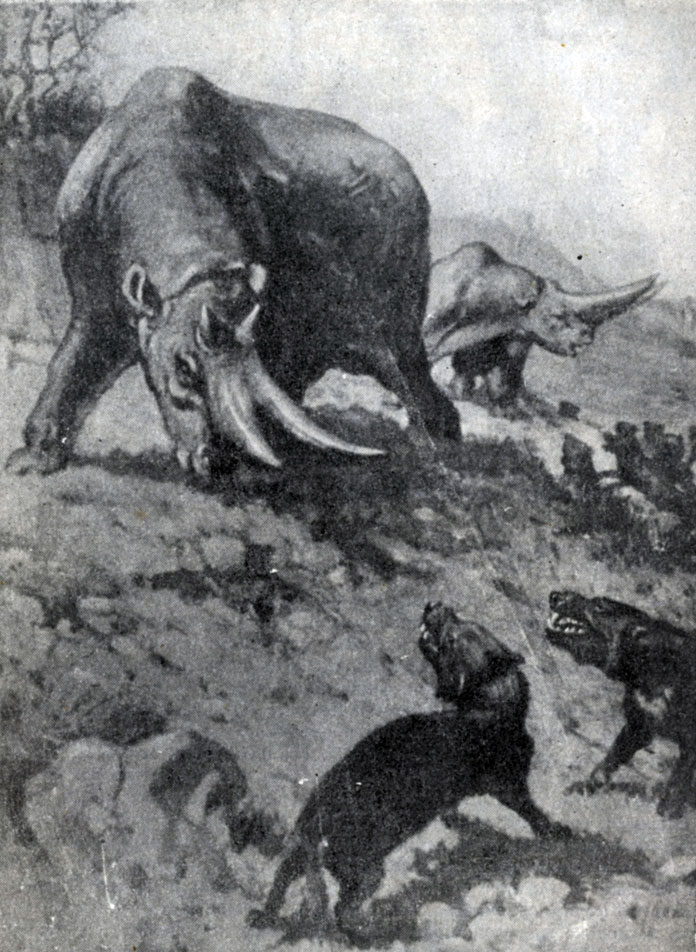

Древний хищник - креодонт диниктис охотится за копытным

В неогене очертания морей и континентов, рельеф земной поверхности уже были близки к современным, климат стал холоднее, в горных районах были оледенения.

В конце олигоцена и в миоцене происходят большие изменения наземной флоры и фауны. В умеренных поясах тропические и субтропические растения сменяются растениями с опадающей листвой, возникают поросшие злаками и другими травами степные и лесостепные пространства, и позднее, в конце третичного и в четвертичном периоде, появляется растительность тайги, тундр. На юге растительность, а также и животный мир изменялись меньше и сохраняли более древний облик.

Изменение климата и особенно появление нового растительного покрова - широкое распространение сухих лугов и лесостепей, - как показал еще в 70-х годах прошлого века В. О. Ковалевский, резко сказалось на развитии млекопитающих и в первую очередь на травоядных копытных. Исчезают кондиляртры и другие питающиеся мягкой, сочной растительностью млекопитающие, креодонты, многие обитатели лесных чащ и болотных зарослей.

В миоцене и плиоцене появились уже все семейства и многие рода ныне существующих млекопитающих: лошадиные, свиньи, олени, жирафы, полорогие, гиены, кошки, ластоногие, обезьяны, в том числе человекообразные, хоботные - мастодонты и древние слоны. У многих копытных (лошадиных, оленей, полорогих) выработались хорошие приспособления к быстрому бегу и питанию травянистыми растениями. Ноги их удлинились, коренные зубы стали постоянно растущими, с высокой коронкой.

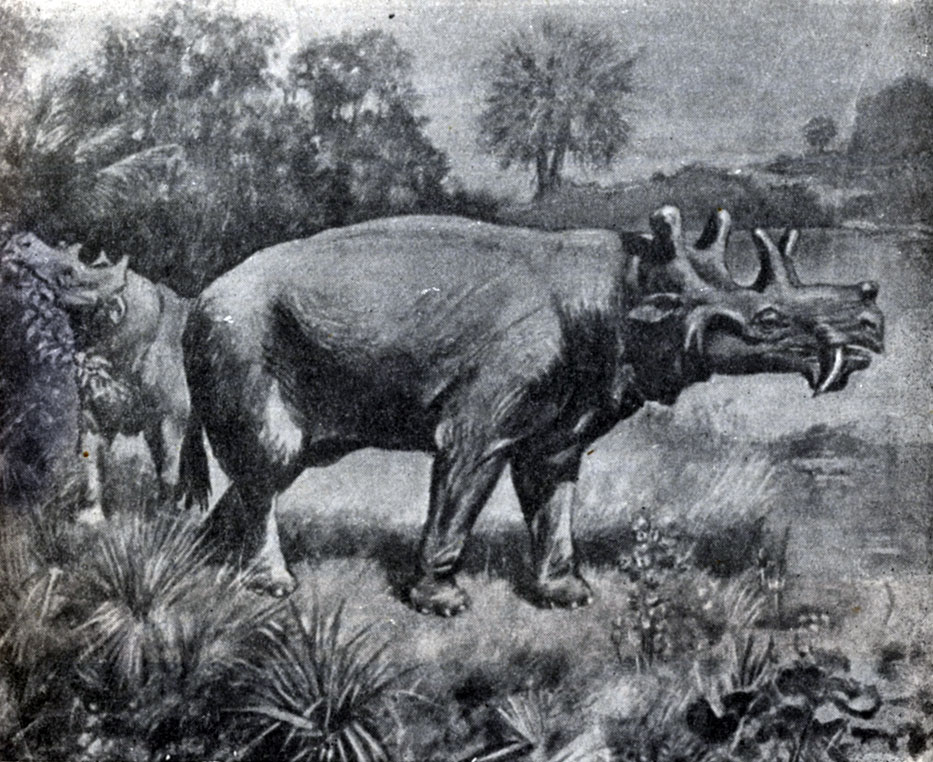

Страннороги (диноцераты), жившие около 50 миллионов лет назад

В конце миоцена и в плиоцене в Европе, Азии, Африке была широко распространена так называемая гиппарионовая фауна, в состав которой входили трехпалые лошади - гиппарионы, свиньи, олени, жирафы, разнообразные антилопы, мастодонты, гиены, барсуки, виверры, медведи, кошки, в том числе гигантские тигры саблезубы с большими кинжаловидными верхними клыками, грызуны, обезьяны. Из птиц характерны страусы. Несколько иной состав гиппарионовой фауны был в Северной Америке. Во второй половине плиоцена эта фауна исчезла в Европе, большей части Азии, в Северной Америке. В Африке она просуществовала дольше и превратилась в современную фауну африканских лесостепей - саванн. Если бы мы могли попасть несколько миллионов лет назад, например, на Украину, в Западную Сибирь, то нам представилась бы картина, сходная с саваннами Африки.

Крупные древние рогатые млекопитающие арсиноитерии, жившие в Африке около 40 миллионов лет назад

Огромные скопления остатков гиппарионовой фауны обнаружены и раскопаны на территории Молдавии, Украины, Кавказа, Средней Азии, Западной Сибири.

Различные представители индрикотериевой фауны, обитавшие в Азии 25-30 миллионов лет назад

В СССР, особенно за последние 40 лет, обнаружены многочисленные местонахождевия млекопитающих третичного и четвертичного периодов. Их остатки были изучены многими палеонтологами, среди которых надо особенно отметить академика А. А. Борисяка, почетного академика М. В. Павлову, профессора Ю. А. Орлова.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://paleontologylib.ru/ 'Палеонтология - книги и статьи'