ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Класс Insecta. Насекомые

Общая характеристика. Насекомые (лат. insecare - надрезать) или шестиножки (Hexapodah - самый многочисленный класс членистоногих, насчитывающий свыше 1 млн. видов. Они живут в самых разнообразных условиях на суше, завоевали воздух, приспособились к жизни в пресных водоемах и даже в море. Тело разделено на три отдела, или тагмы: голову грудь и брюшко (рис. 145). Голова несет глаза, одну пару антенн и три пары челюстей. Грудь состоит из трех сегментов и выполняет локомоторную функцию; каждый сегмент снабжен парой ног (отсюда название "шестиножки"); у крылатых к средне- и заднегрудным сегментам прикреплено по паре крыльев. Брюшко состоит из 11 сегментов, оно лишено конечностей; в брюшке сосредоточена основная масса внутренних органов, включая желудок и заднюю кишку, половые и выделительные органы. Дыхание с помощью трахей. Насекомые раздельнополые; постэмбриональное развитие часто сопровождается метаморфозом. Девон - ныне.

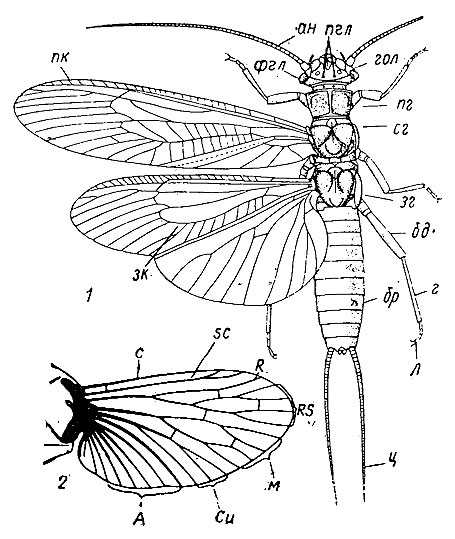

Рис. 145. Класс Insecta. Схема внешнего строения крылатого насекомого (1) и строение крыла (2): ан - антенна, бд - бедро, бр - брюшко, г - голень, гол - голова, зг - заднегрудь, зк - заднее крыло, л - лапка, пг - переднегрудь, пгл - простые глазки, пк - переднее крыло, сг - средне-грудь, фгл - фасеточный глаз, ц - церка; жилки крыла: C - костальная, SC - субкостальная, R - радиальная, RS - радиальный сектор, M - медиальная, Cu - кубитальные, A - анальная

Строение тела. Наружный покров тела насекомого состоит из хитиновой оболочки, в которой различают твердые участки, или склериты, и более тонкие, их соединяющие, - перепонки. Склериты на спинной поверхности носят название тергитов, на брюшной - стернитов, на боках - плевритов. Голова образована за счет шести слившихся эмбриональных сегментов, всегда сильно склеротизирована, так как служит местом прикрепления сильной челюстной мускулатуры. Голова несет членистые антенны, или усики, три пары челюстей разной формы и размеров; антенны гомологичны первой паре усиков ракообразных. Верхняя челюсть, или мандибула, состоит из одного массивного склерита; нижние челюсти, или первые максиллы, как правило, членистые, двухветвистые, с особым придатком - челюстным щупиком; вторые максиллы срастаются вместе и образуют нижнюю губу (лабрум), расположенную под ротовым отверстием. У многих насекомых в состав ротового аппарата входит верхняя губа - непарная складка покровов, подвижно сочлененная с головной капсулой. Ротовые органы насекомых в зависимости от способа добывания пищи могут различно видоизменяться; выделяют несколько типов ротового аппарата: грызущий, лижущий, сосущий, колющий, колюще-сосущий и переходные между ними. На голове расположены глаза простые и сложные, или фасеточные. Фасеточные глаза всегда располагаются по бокам головы и могут достигать большой сложности (например, у стрекоз бывает до 28 000 фасеток, у комнатной мухи - до 4000). У личинок на месте сложных глаз вначале развиваются простые глазки (каждый простой глазок имеет свою кутикулярную роговицу); у хорошо летающих насекомых простые глазки (2-3) расположены на лбу, между сложными глазами.

За головой следует грудь, состоящая из трех сегментов: передне-, средне- и заднегрудь. У взрослых насекомых каждый сегмент несет пару конечностей; исторически грудь взяла на себя функцию передвижения; в связи с этим усилилась мускулатура грудных сегментов, их наружный скелет усложнился. Нога насекомого состоит из пяти члеников: тазик, вертлуг, бедро, голень и лапка. Три пары ног обычно сходны между собой и служат для хождения или бегания; очень часто отдельные пары ног специализируются для выполнения особых функций и в связи с этим видоизменяются в прыгательные (кузнечики), роющие (медведки), хватательные (богомолы), плавательные (жуки-плавуны). При переходе к неподвижному образу жизни наблюдается частичная или полная редукция ног.

У летающих насекомых роль груди как локомоторного органа существенно усиливается развитием двух пар крыльев, расположенных на 2-м и 3-м сегментах груди. Крылья развиваются при переходе насекомого во взрослое состояние; они закладываются как плоские листовидные выпячивания покровов, средне- и заднегруди. По мере разрастания этих выпячиваний нижняя и верхняя стороны каждого выпячивания сближаются и образуют эластичную пластинку крыла, подвижно соединенную с тергитами груди. У палеозойских насекомых переднегрудь также несла крыловидные придатки, однако они были соединены с нею неподвижно. Образования, подобные крыльям, в виде небольших складок боковых покровов сегментов брюшка (паранотальные выступы) наблюдаются у некоторых насекомых (тараканов, личинок жуков). Эти паранотальные выступы брюшных сегментов рассматривают в качестве сериальных гомологов крыльев. Форма крыльев очень разнообразна. У одних насекомых обе пары крыльев развиты одинаково (стрекозы), у других - передние крылья развиты сильнее (пчелы, бабочки, цикады), что влечет за собой усиление среднегруди. Развитие задних крыльев (многие прямокрылые, жуки) усиливает заднегрудь; иногда передняя пара крыльев превращена в твердые надкрылья, или элитры (жуки). Следует отметить, что одной из тенденций в Эволюции насекомых в связи с наличием ног и развитием крыльев было создание монолитной груди.

Крыло укрепляется многочисленными хитиновыми трубочками - жилками. После формирования крыла жилки становятся его механической опорой; по ним проходит гемолимфа. Продольные жилки имеют важное значение для классификации насекомых (см. рис. 145, 2). Передний край крыла укреплен костальной жилкой (C); за ней следует субкостальная жилка (SC); сзади субкостальной жилки находятся радиальные, состоящие из собственно радиальной жилки (R) и так называемого радиального сектора (RS). Посередине крыла лежит система медиальных жилок (M), затем располагаются кубитальные (Cu) и анальные (A). У большинства насекомых продольные жилки соединяются поперечными и крыло приобретает сложную сетчатую форму. Вместе с тем в ряде групп сохраняется подвижность переднегруди, что обычно связано с особым развитием первой пары ног (богомолы, медведки). Наряду с усилением крыльев у многих насекомых наблюдается противоположная тенденция - потеря способности к полету и связанная с этим редукция крыльев, вплоть до полного их исчезновения (вши, блохи и др.) Это в свою очередь приводит к вторичному упрощению груди.

Брюшко у насекомых состоит максимально из 11 почти гомономных сегментов, однако в процессе эволюции у многих групп наблюдается укорочение брюшка за счет либо редукции сегментов, либо резкого уменьшения диаметра сегментов и втягивания их внутрь брюшка. На конце брюшка у примитивных форм сохраняются придатки 11-го сегмента - так называемые церки, представляющие собой видоизмененные конечности. Возможно, что половые придатки, развитые на брюшке (8-9-й сегменты), представляют собой также видоизмененные конечности.

У насекомых хорошо развит внутренний скелет, образованный за счет складок хитинизированной кутикулы, вдающихся внутрь тела. Различные выступы и выросты служат местом прикрепления мышц конечностей, опорой для узлов нервной системы и передней части кишечника. Наружные покровы насекомых также несут различные выросты и придатки: бугорки, зубчики, щетинки, чешуи, волоски. Наружный покров очень богат железами, расположенными во всех частях тела. Железы вырабатывают разнообразные по химическому составу и биологическому назначению вещества (например, шелк, воск, различные яды).

Органы дыхания представлены трахейной системой, состоящей из ряда трубочек - трахей, которые открываются по бокам тела отверстиями - дыхальцами, или стигмами. Трахеи многократно ветвятся и заканчиваются тончайшими трубочками - трахеолами. У личинок ручейников, веснянок и поденок, живущих в воде, стигмы закрыты и воздух поступает через тонкие покровы, образующие трахейные жабры. Водные насекомые (водные жуки, клопы, многие личинки комаров), несмотря на жизнь в воде, дышат свободным воздухом.

Кровеносная система незамкнутая; сердце - трубчатый спинной сосуд - своим сокращением прогоняет по телу кровяную жидкость - гемолимфу, которая разносит по телу питательные вещества, гормоны и уносит продукты обмена, но не разносит кислород. Нервная система построена по типу нервной системы низших членистоногих и напоминает, таковую кольчатых червей: она состоит из надглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки, в последней различают подглоточный ганглий и 10 грудных и брюшных ганглиев. Органы чувств, или рецепторы, разнообразны и часто имеют очень сложное строение. Покровы тела несут множество разных рецепторов, выполняющих различные функции: вкуса, слуха, осязания, обоняния, химического чувства, улавливания колебаний температуры, давления, скорости и направления полета и т. д.

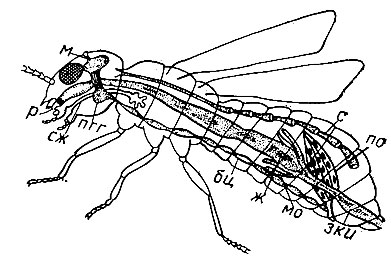

Пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки; ее строение зависит от способа питания (рис. 146). Передняя кишка начинается ротовой полостью, в которую впадают слюнные железы, вырабатывающие в зависимости от характера пищи различные ферменты. В средней кишке идет переваривание пищи; в слепых выростах кишки симбиотические организмы (бактерии, многожгутиковые) способствуют разложению трудноразрушимых соединений (например, клетчатки). Переваренная пища и вода всасываются задней кишкой. Органы выделения представлены тонкими трубчатыми выростами (от 2 до 150) кишечника, расположенными на границе средней и задней кишки; они получили название мальпигиевых сосудов. Выделение продуктов белкового обмена происходит в заднем отделе кишечника. Во внутренней полости расположено жировое тело, которое служит источником получения воды при неблагоприятных условиях. Это достигается процессом окисления жира, при котором выделяется вода.

Рис. 146. Класс Insecta. Схема внутреннего строения крылатого насекомого: бц - брюшная цепочка нервной системы, ж - желудок, зки - задняя кишка, м - мозг, мо - мальпигиевы органы, пгг - подглоточный ганглий, по - половые органы, р - рот, с - сердце, сж - слюнные железы

Размножение и развитие. Почти все насекомые раздельнополы, только немногие гермафродиты; у многих хорошо выражен половой диморфизм; у общественных насекомых нередко наблюдается резко выраженный полиморфизм особей (пчелы, муравьи, термиты); в этом случае самки, способные к размножению, сильно отличаются от других особей - рабочих, солдат и т. д. Насекомые, как правило, размножаются половым путем, иногда партеногенетически; оплодотворение наружно-внутреннее у низших, живущих во влажной среде, в почве, и внутреннее - у более высокоорганизованных насекомых. В первом случае самец откладывает сперматофор на землю, а самка подбирает его своим половым отверстием. Эмбриональное развитие происходит в яйце; из яйцевых оболочек выходит личинка.

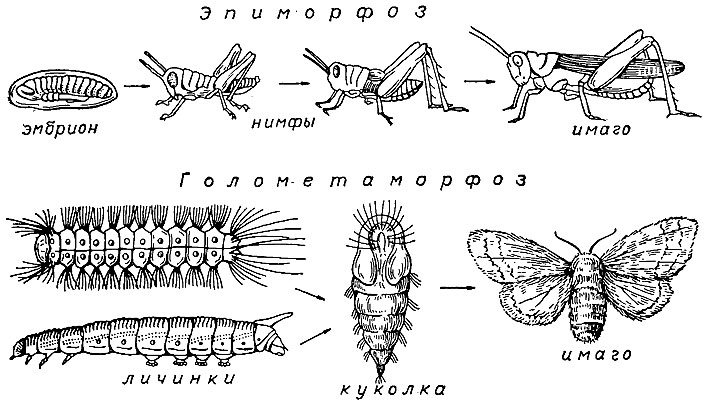

Различают три основных типа постэмбрионального развития (рис. 147). У первичнобескрылых развитие идет без метаморфоза, личинка похожа на взрослых, но отличается меньшими размерами, неполным числом конечностей, недоразвитыми половыми органами. С каждой линькой увеличиваются размеры тела, появляются новые пары конечностей (такой тип развития называется анаморфозом). У всех крылатых развитие идет либо с неполным (эпиморфоз), либо с полным метаморфозом (голометаморфоз). При неполном метаморфозе личинка внешне похожа на взрослых (имаго), имеет фасеточные глаза, три пары ног, но отличается отсутствием крыльев и обычно приспособлена к иному образу жизни, чем имаго. У стрекоз, веснянок и поденок личинки ведут водный образ жизни и отличаются наличием, ряда специальных личиночных органов (имеют трахейные жабры для дыхания в воде, иначе устроенные ротовые органы). С каждой линькой размеры крыльев увеличиваются. При полном метаморфозе кроме личинки имеется стадия куколки. Личинки резко отличаются от имаго внешним видом, количеством конечностей и отсутствием фасеточных глаз. Личиночные формы крайне разнообразны (рис. 147), их строение и внешний вид зависят от образа жизни и способа питания: имеются личинки только с ротовыми конечностями и зачатками грудных, личинки с брюшными конечностями и, наконец, личинки, лишенные конечностей. За личиночной стадией следует стадия куколки; во время этой стадии происходит разрушение специфических личиночных органов и из особых клеток возникают новые органы взрослого организма. Полное превращение свойственно широко известным жесткокрылым, двукрылым, перепончатокрылым, сетчатокрылым насекомым.

Рис. 147. Схема развития насекомых с неполным (эпиморфоз) и полным (голометаморфоз) превращением

Основы систематики и классификация. Основой для классификации насекомых служат степень расчленения тела на три главных его отдела, наличие или отсутствие крыльев, а при наличии крыльев характер их жилкования, строение и положение ротовых органов, особенности эмбрионального и постэмбрионального развития. По наличию или отсутствию крыльев насекомые разделяются на два подкласса: Apterygota и Pterygota.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://paleontologylib.ru/ 'Палеонтология - книги и статьи'