ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ

Методика построения определительных таблиц (ключей) для облегчения пользования описательными работами

Определительными таблицами или ключами для определения называются такие таблицы, в которых диагностические признаки всех видов (или родов, или семейств и т. д.) данной группы расположены так, что представляется возможность по двум противоположным (альтернирующим) признакам (тезе и антитезе) путем последовательного выбора прийти к правильному определению. Определительные таблицы бывают самые разнообразные, но наиболее употребимыми являются шведский (или скобочный) и английский (ступенчатый) ключи.*

* (С методикой построения ключей можно ознакомиться по работе Э. Майра, Э. Линсли и Р. Юзингера [1957], стр. 193-200.)

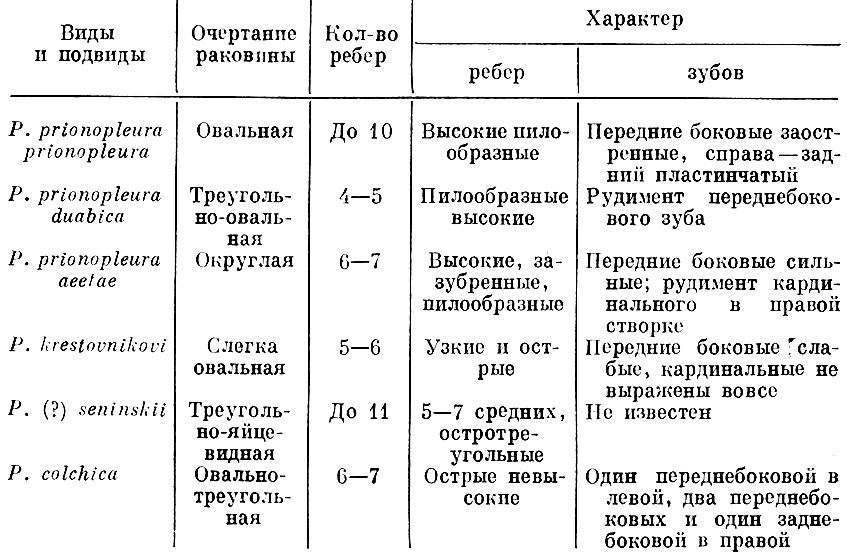

Начальным этапом построения определительных ключей является первичный анализ диагностических признаков и сведение их в простую таблицу характеристики видов. На основании данных таблиц, можно составить определительный ключ. В качестве примера возьмем плиоценовый (киммерийский) род Prionopleura Ebersin, 1949* (табл. 1).

* (По материалам из книги А. Г. Эберзина [1959].)

Таблица 1

Шведский (скобочный) ключ, составленный по данным табл. 1:

1. Ребра пилообразные 2

- Ребра непилообразные 5

2(1). 6-10 ребер 3

- 4-5 ребер P. prionopleura duabica

3(2). Раковина округлая, 6-7 ребер 4

- Раковина овальная, до 10 ребер P. prionopleura prionopleura

4(3). Переднебоковые зубы сильные, рудимент

кардинального в правой створке P. prionopleura aeetae

- Переднебоковые зубы слабые,

кардтнальные не выражены P. krestovnikovi

5(1). 11 ребер; средние 5-7 остротреугольные P. (?) seninskii

- 6-7 ребер; ребра невысокие, острые P. colchica

Преимущество этого ключа в том, что теза и антитеза находятся рядом, а это удобно для прослеживания групповых признаков.

Английский (ступенчатый) ключ, составленный для тех же видов, имеет иной вид:

А. Ребра пилообразные

Б. Раковина овальная

В. До 10 ребер, зубы развитые P. prionopleura prionopleura

ВВ. Ребер 4-5, зубы рудиментарные P. prionopleura duabica

ББ. Раковина округлая

В. Ребер 6-7, переднебоковые зубы сильные P. prionopleura aeetae

ВВ. Ребер 5-6, ребра узкие и острые,

переднебоковые зубы слабые P. krestovnikovi

АА. Ребра нептлообразные

Б. Ребер до 11, ребра остроугольные неравной высоты P. (?) seninskii

ББ. Ребер 6-7, ребра невысокие, острые P. colchica

Считается, что английский (ступенчатый) ключ удобен для определения небольшого количества видов и родов. В этих случаях он дает возможность сразу же видеть различия между близкими видами или родами. Однако ведущая теза и антитеза в этом ключе разобщены, что несколько вуалирует групповые отличия.

В зоологической литературе широко применяется третий тип ключа, так называемый серийный ключ. В этом ключе видовые признаки перечисляются один под другим и нумеруются последовательными цифрами, а рядом в скобках указывается цифра противоположного признака (антитезы). В качестве примера приводится "Таблица для определения видов рода Solariella дальневосточных и северных морей СССР" [Галкин, 1955, стр. 104]:

1 (8). Раковина со спиральными и поперечными

ребрами или гребнями или только со

спиральными бороздками

2 (7). Раковина коническая, преобладает спиральная скульптура

3 (4). Скульптура состоит из спиральных бороздок S. obscura

var. intermedia (Leche)

4 (3). Скульптура из спиральных и поперечных

ребер или гребней

5 (6). На последнем обороте 2-3 спиральных ребра S. obscura

(Couth.)

6 (5). На последнем обороте 3-4 спиральных

гребня S. obscura

var. bella

(Verkr.)

7 (2). Раковина кубаревидная, преобладает поперечная

скульптура S. delicata Dall

8 (7). Раковина только с поперечными ребрами S. varicosa (Migh. et Ad.)

Серийный ключ наиболее удобен для родов с большим количеством видов.

Помимо рассмотренных, существуют еще иллюстрированные, треугольные, круговые, карточные ключи. Они имеют специальное назначение и в описательных работах встречаются редко.

Определительные ключи можно строить как для всей группы, организмов в целом (для всего рода, для полного семейства, для целого отряда и т. д.), так и для отдельных частей таксонов.

В качестве примера построения определительных ключей для неполного объема таксона приводятся ключи, составленные П. X. Кискиным [1966] для четырех классов типа членистоногих.

Скобочный ключ

1. Тело не расчленено на части 9

- Тело расчленено на части 2

- Тело расчленено на три

части или на много частей 6

3. Имеется три пары ног 5

- Имеется более трех пар ног 4

4. Имеется четыре пары ног 5

Имеется много ног 6

5. Усики отсутствуют Класс

паукообразных

- Усики имеются 6

6. Тело расчленено на три части 7

- Тело расчленено на много частей 8

7. Имеется одна пара усиков Класс

насекомых

8. Имеется одна пара усиков Класс

многоножек

9. Имеется пять пар ног и две Класс

пары усиков ракообразных

Серийный ключ

1. Тело расчленено на части,

2 (5). Тело расчленено на две части

(головогрудь и брюшко)

3 (6). Имеется четыре пары ног

4 (7). Усики отсутствуют Класс

паукообразных

5 (8). Тело расчленено на три части

(голова, грудь и брюшко)

6 (10). Имеется три пары ног

7 (11). Имеется одна пара усиков Класс

насекомых

8 (9). Тело расчленено на много

частей - члеников, на каждом

членике по 1-2 пары

ног и усиков Класс

многоножек

9 (1). Тело не расчленено на части

10 (3). Имеется пять пар ног

11 (4). Имеются две пары усиков Класс

ракообразных

Скобочный, ступенчатый и серийный ключи, как и другие разновидности дихотомических ключей, представляют значительные трудности для составления. Пользование этими ключами хотя и облегчает процесс определения, но всегда оставляет тень сомнения в правильности определения, что отмечалось ведущими зоологами и ботаниками. Кроме того, одна вкравшаяся в ключ ошибка может обесценить затраченный на составление ключа труд, а равно и труд пользующихся ключом.

В палеонтологических определениях надо крайне осторожно пользоваться определительными ключами. Поэтому, если при подготовке материала к описанию приходилось пользоваться определительными ключами, то необходимо уточнить определения по монографиям и по сравнительным коллекциям.

Цифровые, перфокартные и номограммные ключи лишь недавно стали применяться в палеонтологии и только для хорошо изученных таксонов. Применение их для практических целей вполне возможно. Они значительно ускоряют процесс определения. Периодически, по мере появления новых данных, употребляющиеся в палеонтологии ключи должны перерабатываться, что является их существенным недостатком.

В 1960 г. Б. Е. Балковский разработал новый метод составления определительных ключей, основанный на так называемом политомическом принципе [Балковский, 1960]. Сущность этого принципа заключается в том, что "... сопоставление признаков проводится по требуемому количеству частей; б) определение возможно даже тогда, когда часть признаков отсутствует; в) устраняется перекрывание признаков; г) разрешается свободно размещать и перестанавливать признаки и таксоны по алфавиту, степени родства и др.; д) существует возможность дополнительного включения новых наименований без переделки таблиц, так как политомический принцип представляет открытую систему; е) благодаря цифровому обозначению признаков сокращается объем определителя, обеспечивается легкое сравнение и анализ признаков, таксонов и др." [Кискин, 1966, стр. 14].

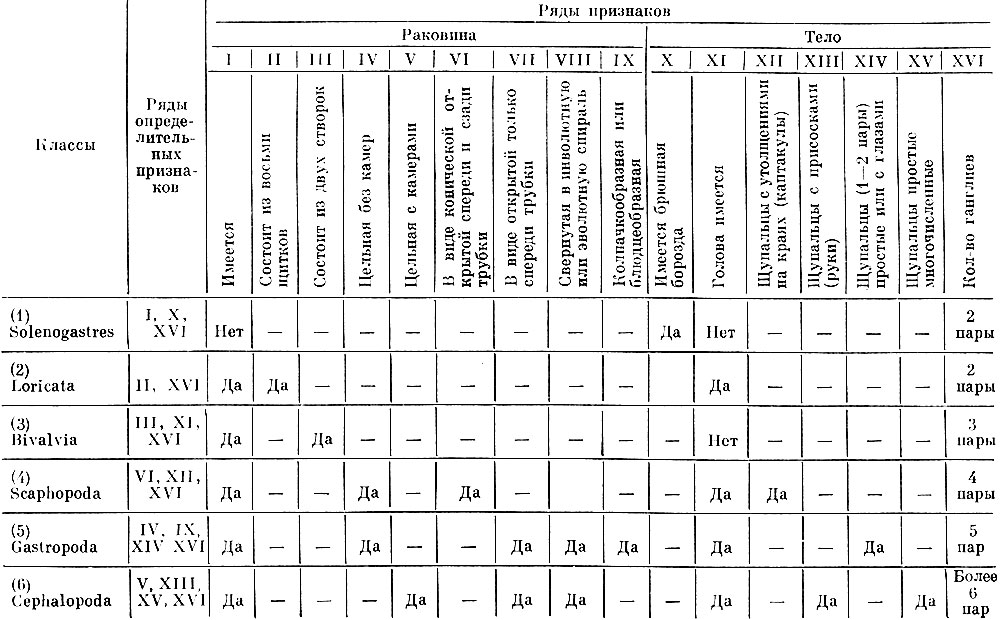

В качестве примера приведем текстовой политомический ключ для определения классов типа Mollusca (табл. 2).

Таблица 2

Так, если требуется определить моллюска, у которого имеется раковина (I ряд), раковина без камер (IV ряд), свернутая в башенковидную спираль (VIII ряд), то это может быть:

По первому ряду классы 2, 3, 4, 5, 6 По четвертому ряду классы 4, 5 По восьмому ряду классы 5, 6

Все признаки, как видно, характеризуют 5-й класс, т. е. моллюск принадлежит к классу брюхоногих.

Или еще пример. Требуется определить моллюска, имеющего раковину (I ряд) цельную без камер (IV ряд), в виде длинной конической открытой с обеих сторон трубки (VI ряд), то это может быть:

По первому ряду классы 2, 3, 4, 5, 6 По четвертому ряду классы 4, 5 По шестому ряду класс 4

Все признаки указывают на 4-й класс, т. е. моллюск принадлежит к классу ладьеногих.

Рассмотренный ключ можно легко переложить на перфокарты или кодировать для машинного определения.

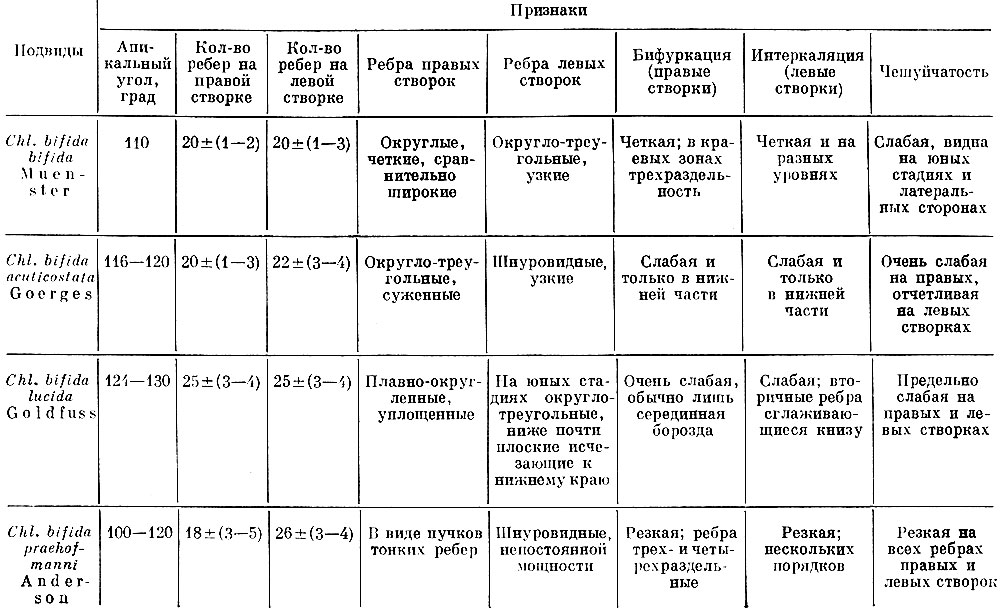

Весьма полезно после описания группы подвидов или видов суммировать характерные признаки в таблицах, которые могут быть использованы в качестве определительных таблиц. В качестве примера приводится таблица характерных признаков верхнеолигоценовых подвидов (хаттских) Chlamys bifida (Muenstеr) (табл. 3).

Таблица 3

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://paleontologylib.ru/ 'Палеонтология - книги и статьи'